こんにちは!わたるです。

いつも月次の電気代レポートをご覧いただきありがとうございます!

今回は、2024年の年間データがまとまりましたので、1年間のリアルな収支や発電状況を【完全版レポート】としてお届けします!

- 2024年の電気代収支は、なんと【年間73,758円の黒字】を達成しました!

- 年間の売電収入は155,992円、支払った電気代は82,234円です。

- これは、季節による大きな発電量の変動を、蓄電池と日々の工夫で乗り越えたリアルな記録です。

- 高気密高断熱住宅との組み合わせで、どうやってこの結果にたどり着いたのか、その攻略法を大公開します!

- この記事を読めば、その成功の秘訣とリアルな実態がすべてわかります!

ご注意いただきたいこと

- 筆者はド文系で、算数や数学は得意ではありません。

- そのため、分析の観点がユニークであったり、分析結果が必ずしも正しくない場合があるかもしれません。

- お気づきの点や、より良い分析方法などございましたら、ぜひコメントでご指摘いただけると大変嬉しいです。

いきなり結論!我が家の年間収支は、7万円以上の黒字でした

2024年収支表

| 2024年 | 電気代 | 売電収入 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 1月 | ¥10,210 | ¥10,523 | ¥313 |

| 2月 | ¥9,712 | ¥10,812 | ¥1,100 |

| 3月 | ¥8,862 | ¥16,099 | ¥7,237 |

| 4月 | ¥5,575 | ¥14,739 | ¥9,164 |

| 5月 | ¥4,555 | ¥18,292 | ¥13,737 |

| 6月 | ¥5,149 | ¥15,657 | ¥10,508 |

| 7月 | ¥5,879 | ¥16,745 | ¥10,866 |

| 8月 | ¥6,028 | ¥16,099 | ¥10,071 |

| 9月 | ¥5,977 | ¥12,767 | ¥6,790 |

| 10月 | ¥6,147 | ¥8,024 | ¥1,877 |

| 11月 | ¥6,255 | ¥7,752 | ¥1,497 |

| 12月 | ¥7,885 | ¥8,483 | ¥598 |

| 合計 | ¥82,234 | ¥155,992 | ¥73,758 |

| 平均 | ¥6,853 | ¥12,999 | ¥6,147 |

- 年間の売電収入(¥155,992)が電気代(¥82,234)を大きく上回り、合計で¥73,758の黒字を達成しています。

- 春〜夏(3月〜9月)は日照時間が長く発電量が多いため、黒字額が拡大します。

- 特に5月は差額が¥13,737と最も大きくなっています。

- 冬(12月〜2月)は日照時間が短く、暖房需要で消費電力が増えるため、黒字額は減少傾向にあります。

第1章:【全体像】1年間の収支と季節ごとの電力状況

2024年収支グラフ

2024年電力使用状況 ~発電量と消費量のグラフ~ 【1日平均】

- 年間を通して売電収入が電気代を上回り続けています。

- 特に日照時間が長く、冷暖房の使用が少ない春(3月〜5月)に黒字額が最大化しています。

- 逆に日照時間が短くなる冬場は黒字額が少なくなる傾向にあります。

第2章:【深掘り①】なぜ黒字に?成功の鍵は「エネルギーの自給自足」

エネルギー自給率

- 売電だけで黒字になったわけではありません。

- 重要なのは『電力会社から電気を買わない生活』、つまりエネルギーの自給自足です。

- 気候の良い5月には、使った電力のほぼ100%を自家発電で賄えました!

- ポテンシャルとしては、年間を通して使った電力の2倍以上を発電する力があることがわかりました。

この力を最大限に活かし、自家消費に回すことが黒字化の大きな鍵となりました。

発電量が消費量をどれだけ上回ったか

| 2024年 | 発電量/消費量 | エネルギー自給率 |

|---|---|---|

| 1月 | 163.51% | 59.69% |

| 2月 | 183.56% | 58.59% |

| 3月 | 238.28% | 66.22% |

| 4月 | 348.19% | 92.50% |

| 5月 | 358.76% | 100.75% |

| 6月 | 343.13% | 99.24% |

| 7月 | 263.98% | 93.72% |

| 8月 | 256.70% | 90.93% |

| 9月 | 238.28% | 90.21% |

| 10月 | 210.69% | 90.31% |

| 11月 | 198.47% | 91.20% |

| 12月 | 183.33% | 84.91% |

| 平均 | 248.91% | 84.86% |

2024年電力使用状況 ~1日平均~

| 2024年 | 発電量(kWh) | 消費量(kWh) | 売電量(kWh) | 買電量(kWh) |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 32.16 | 19.88 | 20.30 | 9.64 |

| 2月 | 32.64 | 18.62 | 21.73 | 9.09 |

| 3月 | 42.79 | 18.54 | 30.52 | 7.84 |

| 4月 | 41.37 | 12.07 | 30.20 | 2.41 |

| 5月 | 47.66 | 13.75 | 33.81 | 1.26 |

| 6月 | 46.04 | 14.25 | 31.90 | 1.39 |

| 7月 | 48.51 | 18.72 | 30.96 | 2.66 |

| 8月 | 48.96 | 19.01 | 31.68 | 3.18 |

| 9月 | 40.70 | 16.97 | 25.39 | 3.22 |

| 10月 | 27.65 | 13.84 | 15.15 | 2.81 |

| 11月 | 28.24 | 14.33 | 15.17 | 2.86 |

| 12月 | 32.15 | 18.68 | 16.29 | 4.40 |

| 平均 | 39.11 | 16.57 | 25.27 | 4.22 |

- 発電量:

- 発電量は4月から8月にかけてピークを迎え、1日平均で40kWhを超えています。

- 特に5月は1日平均47.66kWhと、非常に多くの電力を生み出しています。

- 10月11月は発電量が極端に低いです。天候不順が多かったと推測できます。

- 消費量:

- 消費量は冷暖房需要に大きく左右されます。

- 床暖房を使う1月(1日平均19.88kWh)と、冷房を使う7・8月(1日平均18〜19kWh台)が多くなっています。

- 気候が穏やかな4・5月は消費量が少なく、1日平均12〜13kWh台に収まっています。

- 買電量と売電量:

- 4月〜9月は発電量が消費量を大幅に上回るため、売電量が多く、買電量は非常に少なくなっています。

- 特に4月、5月は1日平均の買電量が2kWh前後と、ほぼ電力の自給自足に近い状態です。

- 冬場は発電量が減り、消費量が増えるため、買電量が増加します。

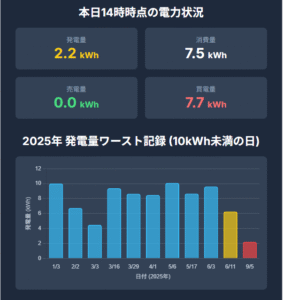

第3章:【深掘り②】しかし現実は甘くない!太陽光発電の”お天気リスク”

月平均で見ると絶好調に見える太陽光発電ですが、忘れてはならない大きな課題があります。

それは、発電量はお天気次第だということです。

衝撃!1日あたりの最大・最小発電量の差

| 2024年 | 最大 / 発電量(kwh) | 最小 / 発電量(kwh) | 差 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 44.18 | 6.24 | 約7倍 |

| 2月 | 57.22 | 2.39 | 約24倍 |

| 3月 | 67.14 | 5.64 | 約12倍 |

| 4月 | 71.02 | 7.66 | 約9倍 |

| 5月 | 75.14 | 6.33 | 約12倍 |

| 6月 | 72.80 | 4.29 | 約17倍 |

| 7月 | 66.45 | 17.27 | 約4倍 |

| 8月 | 65.17 | 15.13 | 約4倍 |

| 9月 | 57.64 | 10.71 | 約5倍 |

| 10月 | 51.00 | 5.91 | 約9倍 |

| 11月 | 44.53 | 3.87 | 約12倍 |

| 12月 | 36.91 | 15.83 | 約2倍 |

1日中雨の日はこんな感じになります。

発電量が消費量を下回った日数

| 2024年 | 発電/消費が100%以下の回数 | 発生率 |

|---|---|---|

| 1月 | 4 | 12.90% |

| 2月 | 9 | 31.03% |

| 3月 | 7 | 22.58% |

| 4月 | 2 | 6.67% |

| 5月 | 3 | 9.68% |

| 6月 | 4 | 13.33% |

| 7月 | 1 | 3.23% |

| 8月 | 2 | 6.45% |

| 9月 | 1 | 3.33% |

| 10月 | 6 | 19.35% |

| 11月 | 5 | 16.67% |

| 12月 | 2 | 6.45% |

| 平均 | 3.83 | 12.64% |

- 2月3月、6月、10月11月の発生率が上がっていることがわかります。

- 2月3月は天候不順のほかに寒さによる床暖房の稼働が高かったことが要因だと推測します。

- 6月は梅雨、10月11月は秋雨や台風の影響があったのではと推測します。

この「発電できない日」をどう乗り切るか。これが、太陽光発電を導入する上で最も重要なポイントになります。

第4章:【解決策】我が家のエネルギーマネジメント術

この”お天気リスク”をカバーし、買電をゼロに近づけるための我が家の工夫は、大きく2つです。

1. 守りの要「蓄電池」の活用

発電できない日や、太陽が沈んだ夜間の電力を賄ってくれるヒーローが「蓄電池」です。

- 2月の場合:

- 不足する電力量 = 26.08kWh (最大消費) - 2.39kWh (最小発電) = 23.69kWh

- このうち、我が家の蓄電池(7kWh)が電力をカバーしてくれます。

- それでも足りない 23.69 - 7 = 16.69kWhは、買電する必要があります。

- もし蓄電池がなければ、この23.69kWhを全て買電しなければなりません。

- 蓄電池は、こうした最悪の事態のダメージを最小限に抑えてくれる、まさに守りの要なのです。

2. 攻めの工夫「エコキュート」の稼働時間最適化

もう一つの工夫が、家庭内で最も電力を使う機器の一つ「エコキュート(給湯器)」の運転時間をコントロールすることです。

2024年発電量グラフ(1月, 5月, 8月, 10月を比較)

2024年消費量グラフ(1月, 5月, 8月, 10月を比較)

- 2025年4月より、我が家ではエコキュートが稼働しお湯を沸かす時間を、発電のゴールデンタイム(10時〜15時)に設定しました。

- これにより、以下のメリットが生まれます。

- 夜間や早朝に電気を買ってお湯を沸かす必要がなくなる

- 売電するはずだった余剰電力を、自家消費(給湯)に回して有効活用できる

- 特に、夜間にお湯を沸かしていた1月のグラフと、昼間に沸かすように変更した5月のグラフを比べると、その効果は一目瞭然です。

- 2024年1月~3月までは夜中に給湯、2024年4月~2025年3月までは午後に給湯にしていました。

- 午後に給湯でもベターですが夕方まで給湯していると発電からではなく蓄電池からの電力を使用しまいます。

3. 蓄電池の真価:夜間の買電をゼロにする力

蓄電池の効果は、日々のデータからも見えてきます。

下の表は、太陽光が発電しなくなった後、翌朝までにどれくらいの電気を消費したかを示したものです。

発電終了後の消費量と蓄電池カバー率

| 2024年 | 発電>消費開始時間帯 | 発電>消費終了時間帯 | 発電終了後の消費量 |

|---|---|---|---|

| 1月 | 7:00 | 15:00 | -13.83kWh |

| 2月 | 7:00 | 16:00 | -12.41kWh |

| 3月 | 6:00 | 16:00 | -11.8kWh |

| 4月 | 6:00 | 16:00 | -6.84kWh |

| 5月 | 5:00 | 16:00 | -4.77kWh |

| 6月 | 5:00 | 16:00 | -4.87kWh |

| 7月 | 6:00 | 16:00 | -7.16kWh |

| 8月 | 6:00 | 16:00 | -7.87kWh |

| 9月 | 6:00 | 15:00 | -7.9kWh |

| 10月 | 6:00 | 15:00 | -6.3kWh |

| 11月 | 7:00 | 14:00 | -6.69kWh |

| 12月 | 7:00 | 14:00 | -8.84kWh |

- 4月、5月、6月、10月、11月は、平均的に見れば7kWhを下回っており、1日中買電ゼロで過ごせる可能性が高いことがわかります。

- 7月、8月はエアコン需要で消費量が増えるものの、7kWhに非常に近い値です。日中の使い方を少し工夫すれば、買電ゼロを狙える絶妙なラインです。

- 逆に1月〜3月は夜間給湯をしていたため、消費量が7kWhを大幅に超えているのがよく分かりますね。

このように、蓄電池は「もしもの時」だけでなく、「毎日の夜間」の買電をゼロに近づけるという、非常に大きな役割を担っているのです。

【まとめ】1年間のデータから見えた、太陽光・蓄電池ライフ成功の鍵

改めて、我が家の2024年の電気代収支は73,758円の黒字という結果になりました。

この1年間の詳細なデータ分析を通して、太陽光と蓄電池を最大限に活かすための重要なポイントが見えてきました。

- 年間収支の季節変動を理解する(第1章)

- 年間を通して収支はプラスでしたが、日照時間に左右される大きな波があることを認識し、一喜一憂しないことが大切です。

- 「売電」より「自家消費」を意識する(第2章)

- 黒字化の最大の鍵は、売電収入を増やすこと以上に「いかに電力会社から電気を買わないか」でした。

- 我が家の発電システムは消費電力の2倍以上のポテンシャルがあり、この力を自家消費に回すことが収支改善に直結しました。

- 天候による発電量の「ブレ」を前提とする(第3章)

- 月平均では好調でも、雨の日には発電量が激減するという現実から目をそむけてはいけません。

- この「お天気リスク」をどう乗り越えるかが、計画の成否を分けます。

- 「蓄電池」と「賢い電化製品の運用」でリスクを乗り越える(第4章)

- そして、その解決策が「蓄電池」と「エコキュートの稼働時間最適化」でした。

- 蓄電池が夜間や悪天候時の電力をカバーし、エコキュートを日中の余剰電力で動かす。

- この組み合わせによって、エネルギーの自給自足率を高めることができました。

太陽光発電と蓄電池は、ただ設置するだけではその真価を発揮できません。

ご家庭のライフスタイルに合わせてエネルギーの使い方を最適化していくことで、初めて経済的なメリットを最大限に引き出すことができる、とこの1年で実感しました。

この記事が、皆さんの家づくりの参考になれば幸いです。

今後の投稿予定

- 6月の月次レポート

- 一条工務店の太陽光発電システムと蓄電池:設置費用と気になる費用回収の見込みについて

一条工務店で、後悔しない家づくりを始めませんか?

当ブログからのご紹介で、特別な紹介特典をご利用いただけます。

展示場へ行く前に、ぜひこのお得な制度をご活用ください。

家づくりの先輩として、あなたの成功を心から応援します!

コメント